기획전 전주로컬문화사진전 2025 제18회 전주국제사진제에 여러분을 초대합니다.

전주로컬문화사진전

‘아~ 대한민국’

Artist_ 김영진, 김흥구, 문경록, 배정훈, 지성배 (전주교대아트스페이스) / 김정님, 김성호, 유혜숙 (서학담쟁이 갤러리) 기획_ 차진현 [Cha Jinhyun]지역의 정서와 문화자산을 담다

전주 로컬문화사진전은 매년 개최되는 섹션으로, 지역 문화와 정서를 각자의 시각으로 기록하는 사진작가들의 작품을 선보인다. 작가들은 자신이 처한 환경 속에서 지역의 풍경과 정체성을 탐구하며, 이를 통해 대중과 소통하고 시각적 지평을 확장해 나간다.

올해 전시는 총 8인의 작가가 두 곳의 전시장에서 참여하며, 각기 다른 주제를 깊이 탐구한 작품들이 선보인다. 참여 작가들은 자신만의 고유한 영역을 표현하는 동시에 끊임없이 변화를 시도하며 조형적 관점을 확장하고 있다. 이번 전시에서는 작가들이 살아가고 있는 지역의 문화와 개인적 세계관을 담아낸 창작 사진들이 소개된다. 사진 매체를 기반으로 하지만, 다양한 시각예술적 실험을 시도한 작품들이 포함되어 있어 관람객들에게 신선한 시각적 경험을 제공할 것으로 기대된다. 전주 로컬문화사진전은 새로운 시각에서 지역 문화를 재해석하는 장이자, 신비롭고 독창적인 문화자산을 탐구하는 기회가 될 것이다.

김 영 진[Kim Youngjin]

작품 소개 :

흔적

2023년 4월 2일. 바람이 무척 심하게 불었다. 마른 땅이 갈라지는 산언덕에서 불이 고개를 내밀었다. 바람 타고 날아다니면서 축구장 2,300개 넓이를 휘감아 타올랐다. 길에서 만난 할머니가 그때를 떠올리며 들려준 말은 덧붙일 것이 없었다. “무서웠어…"

2년이 지났다. 불타고 쓰러지고 뭉개진 나무를 치우는 시간이었다. 반듯해진 길을 따라나섰다. 얼마 만인가. 이렇게 모든 산이 숨겨진 모습을 드러낸 것이. 바람이 일기 시작한다. 바람 따라가는 곳마다 비어 있다. 오히려 단정하다고 할까. 불탄 자리 곳곳에 새롭게 지은 작은 집이 있다. 어느 집도 주변에 눈물의 흔적은 없다. 흔적마저 탔을까. 갑자기 바람마저 잔잔한 것이 이상하다. 아무 일도 없었던 것 같은데, 저기 한쪽에 베고 남은 밑동이 검게 그을려 있다. 상처를 차마 드러내지 못한다. 드러내면 안 될 것 같이 애써 숨기고 있는 듯한 모습이 처연하다. 오히려 내가 눈물이 난다. 무서웠을 텐데 무서움조차 가리느라고 흔적이 없구나. 가만히 돌아서며 조용한 모습들을 사진에 담았다. 사진이라도 흔적이 되지 않으면 안 될 것 같은 마음으로.

김 흥 구[Kim Hungku]

작품 소개 :

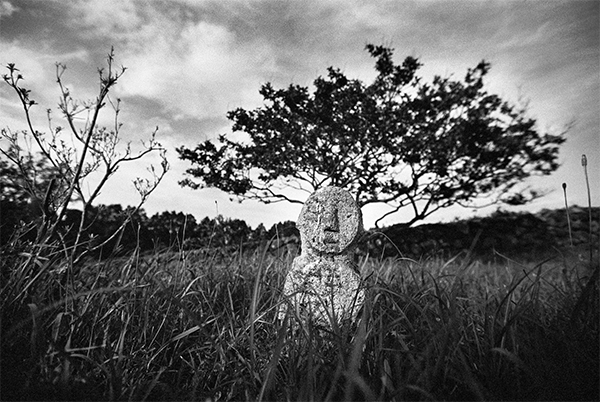

<트멍> 돌, 얼굴

가족을 잃은 생존자들의 하소연이 굿터로 이어진다. 그중엔 부모 형제를 비롯해 사촌까지 15명의 친인척을 잃고 홀로 살아남은 생존자도 있다. 숨죽인 말들이 심방(무당)에게 전해진다. 아주 오래전부터 그래왔듯 백성들의 역사는 구술로 전해져 노래가 되고 신화가 되었다. 한 할머니가 나지막한 목소리로 까마귀에 관한 제주 신화를 들려준다. 인간의 수명을 적은 적패지(赤牌旨)를 저승사자가 까마귀를 시켜 인간세계에 전하도록 하였는데, 마을에 이르러 이것을 잃어버리고 까마귀 마음대로 떠들었기 때문에 어른과 아이, 부모와 자식의 죽는 순서가 뒤바뀌었다는 것이었다. 앙상한 나뭇가지 위로 까마귀 몇 마리가 내려앉는다. 안개가 걷히고 밤이 찾아들었다.

<트멍>은 틈, 구멍이라는 뜻의 제주도 말로, 제주에서 벌어진 근대(제주4.3)의 기억과 흔적에 관한 작업이다. 77년이라는 시간이 지나는 동안 더 이상 증거로서의 장소성은 남아 있지 않다. 그러나 장소는 장소를 부정하고 배반하면서도 또 다른 장소의 기능을 만들고 의미를 부여한다. 제주도는 1만 8천 신이 좌정한다고 얘기할 정도로 신화가 많은 섬이다. 삶 속에서 만들어진 민간 신화는 자신의 언어이자 이웃의 언어였다.

이 작업은 크게 두 개의 장으로 나뉜다. 제주도의 민간 신화를 바탕으로 굿, 위령제, 학살 터, 사라진 마을 등을 찾아다니며 찍은 ‘풍경’과 4.3피해자들의 초상과 석상들을 담은 ‘돌, 얼굴’. 이번 전시에서는 ‘돌, 얼굴’을 중심으로 사진을 펼친다.

작품

- 강순덕(1940년 생), Archival Pigment Print, 56x82cm, 2014

- 양의헌(1916년 생), Archival Pigment Print, 56x82cm, 2010

- 정병하(1921년 생), Archival Pigment Print, 56x82cm, 2014

- 동자석_용강동, Archival Pigment Print, 56x82cm, 2014

- 동자석_교래, Archival Pigment Print, 82x56cm, 2013

- 만뱅디, Archival Pigment Print, 56x82cm, 2014

- 설문대할망, Archival Pigment Print, 56x82cm, 2014

문 경 록[Moon kyungrock]

작품 소개 :

바르게 살자

부산에서 태어나 대학 및 대학원에서 순수사진을 전공하였다. 현재 한국문화예술교육진흥원에서 사회예술강사로 활동중인 작가이다.

대학원 졸업 이후 줄곧 현대 사회에 대한 비판적 노선을 견지하고 있었던 그는 주로 자본과 시선, 점유와 같은 것을 작업의 대상으로 하였다.

현재 그의 작업은 짜여진 우연성에 기댄 사진을 바탕으로 시각문화를 읽어내는 것이 특징이다. 이번 전시에서 작가는 여러 도시의 길을 걸어가면서 그가 멈칫한 지점과 사진적 사유라는 찰나 사이에 버퍼링되는 어떤 간극을 보여주려 한다. 그리곤 그 안에서 도무지 이해할 수 없는 전대미문의 세상을 한발 짝 뒤에서 바라보는 작가 자신을 드러낸다는 점에서 이 작업은 다소 성찰적인 성격을 띄고 있다고 볼 수 있다.

“편협하고 얇은 지식의 잣대로 작업을 하면서도, 고지식하게 사진을 찍으면서도, 10대 20대 30대를 지나면서도 저기에 놓여져 있는 풍경과 사물의 빛의 반사를 고스란히 기록하고 뜯어봐도 세상을 손톱의 때 만큼도 이해를 못하는 자신을 바라본다.”

배 정 훈[Bae Jeonghoon]

작품 소개

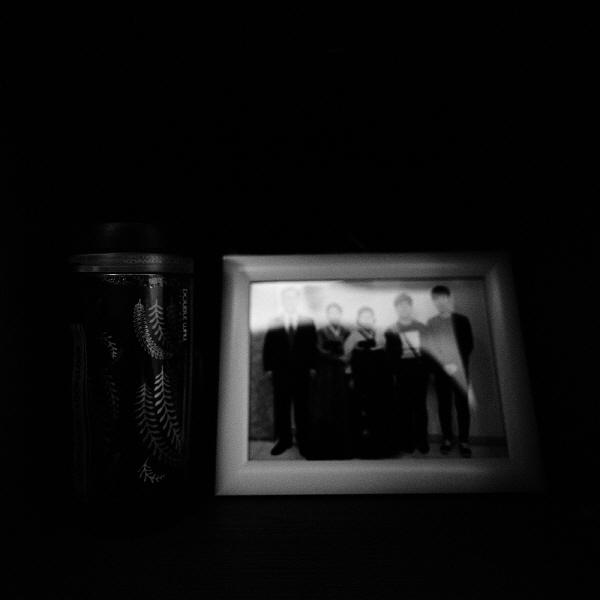

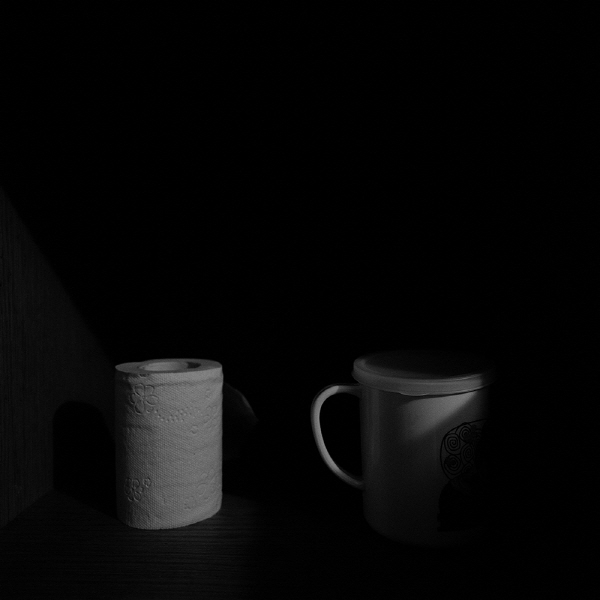

50년 전 인간의 평균 수명은 50세였으나 현재는 80세로 짧은 기간 동안 급격히 증가했다. 현대인은 평균 수명이 늘어난 만큼 과거에는 많지 않았던 암, 심혈관 질환, 당뇨 등의 만성질환을 앓게 되었고 오랜 기간 질병을 가진 상태에서 결국 사망하게 된다. 반 세기 전만 하더라도 사람들은 집에서 태어나고 집에서 죽었지만 현대인들은 대부분 병원에서 태어나고 병원에서 죽는다. 역사가 아리에스는 우리 시대의 죽음은 더 이상 공동체 안에도, 내 침상에도, 타인에게 있지 않고 병원으로 숨어버렸다고 말했다. 병원이 죽음을 판단하기 전에 우리는 아직 죽은 것이 아니고 죽음을 만나려면 병원으로 가야 한다. 병원은 질병을 다스리는 권력인 동시에 죽음을 다스리는 권력이다.

병원은 질병이 있는 사람들을 치료해 생명을 연장시키는 장소이지만 역설적으로 현대인들이 죽음을 맞이하는 가장 흔한 장소이다. 산업혁명 이전에는 큰 규모의 가족이 서로 친밀감을 갖고 생활했으나 현대 사회에서는 가족의 규모가 작아지고 가족간 친밀도가 줄어들고 있다. 이러한 변화는 질병 관리에 있어서도 전통적 가족의 돌봄에서 사회적 의료 시스템에 의한 간병으로 바뀌고 있다. 많은 노인들은 병원에 잠시 머무는 것이 아니라 그들이 사망할 때까지 사회와 격리된 채 병원에 입원해 있다. 이런 점에서 병원은 사회적으로 죽음이 예정된 장소라고 할 수 있다. 노인들 대부분은 병원에 입원하게 되면 이 곳에서 자신이 죽는다는 것을 알고 있고 죽음에 대한 불안과 두려움을 간직한 채 자신의 죽음을 준비하고 있다. 그리고 죽음의 순간 그들은 가족들에 둘러싸여 죽음을 맞이하는 것이 아니라 심전도 모니터, 산소 호흡기, 수액을 포함한 각종 라인들에 둘러싸여 외롭게 죽음을 맞이하게 된다.

노인들이 병원에 입원하게 되면 그들의 과거 직업과 사회경제적 수준에 상관없이 일정한 크기의 침대와 사물함을 받는다. 규격화된 침대와 사물함이 있는 병실은 각자의 방식으로 생활했던 그들의 주거 공간과 대조적이다. 그들은 제공받은 사물함에 생활에 필요한 최소한의 소지품이나 소중한 물건들을 보관한다. 사물함 위에 놓여 있는 그들의 물건들은 서로 비슷한 듯 다르다. 이들에게 주로 필요한 것들은 물병, 컵, 휴지, 물티슈 등이다. 이것을 제외한 물건들은 다양한데 사람들 각자의 성격과 개성을 엿볼 수 있다. 어느 날 사물함에 놓인 물건들이 보이지 않게 되면 그 사물함을 잠시 소유했던 사람은 더 이상 존재하지 않는다. 나는 죽음을 앞둔 사람들이 갖게 되는 공간과 물건들을 보면서 삶의 부재, 허무, 무상을 깨닫게 된다.

우리는 평소 죽음은 나에게는 일어나지 않는 일인 듯 죽음을 외면하고 살아간다. 하이데거는 그의 저서 존재와 시간에서 죽음에 대한 불안으로 인해 우리는 죽음을 두려워하지만, 우리 자신에게 닥쳐올 최대의 한계상황인 죽음은 우리의 면전에 늘 서 있음을 의식하고 죽음 앞에서 부단한 도피를 하는 대신 죽음을 자기화하여 죽음을 우리로 하여금 우리 각자의 고유의 본래성을 되찾게 하는 하나의 가능성으로 인식하기를 요구했다. 나는 사람들이 자신의 죽음에 대해 정면으로 바라보는 것이 사람들에게 지금 이 순간이 어떤 의미인지, 어떻게 살아야 할지 고민하게 할 수 있을 것이라고 생각한다.

Fifty years ago, the average human lifespan was 50 years, but now it is 80 years, which has increased rapidly in a short period of time. As the average life expectancy has increased, modern people suffer from chronic diseases, such as cancer, cardiovascular disease, and diabetes, which were not common in the past, and eventually die in the state of having the disease for a long time. Until a century ago, people were born at home and died at home. However, most people today are born and die in hospitals. The French historian Aries said that death in our time no longer resides in the community, in my bed, or in others, but has been hidden in hospitals. Before the hospital judges death, we are not yet dead and we have to go to the hospital to meet death. The hospital is the power to control disease and the power to control death.

The hospital is the most common place for modern humans to die, although it is a place to prolong human life by treating those who are sick. Before the Industrial Revolution, large families lived with closeness to each other, but in modern society, the size of the family is getting smaller and the intimacy between families is decreasing. This change is also shifting from traditional family care to care by the social health system in disease management. Many older people do not stay in hospitals for a while, but stay in hospitals, isolated from society until they die. In this respect, a hospital can be said to be a place where death is socially predestined. When admitted to the hospital, most of the elderly know that they will die here, and are preparing for their own death with anxiety and fear of death. And at the last moment of death, they do not die surrounded by their families, but die lonely surrounded by various lines including ECG monitors, ventilators, and fluids.

When the elderly are admitted to the hospital, they receive a bed and locker of a certain size, regardless of their past occupation and socioeconomic level. A hospital room with standardized beds and lockers contrasts with their living space, where they each lived in their own way. They keep the minimum necessary belongings or valuables for life in the provided locker. Their objects on the locker are similar and different. All they need is a water bottle, cup, toilet paper, and wet wipes. Except for these, there are various things, and you can see the personality and personality of each person. One day, when the items placed in a locker become invisible, the person who temporarily owned the locker no longer exists. As I look at the spaces and objects that people who are about to die have, I come to realize the absence, emptiness, and impermanence of life.

We live our lives ignoring death as if death doesn't happen to us. Heidegger, in his book “Being and Time”, said that people fear death because of the anxiety of death, but we must be conscious that death always stands in our face. He suggested that instead of constantly escaping from the face of death, we should recognize it as a possibility to restore our own uniqueness. I think that facing people's death head-on will make them think about what this moment means and how to live.

지 성 배[Ji sungbae]

작품 소개 :

섬; 데이즈 Some Days

초록 나뭇잎이 문득 흔들리는 동안

낮은 파도가 갯내를 풍기며 들락거리는 동안

여기 이곳을 감싸고 도는 공기가 있다

설익은 칠월 자두를 한입 베어 물었을 때

입속 가득 퍼지는 시린 달콤함

첫 경험처럼 안팎으로 드나드는 공기가 있다

장도의 한여름

태양은 높다랗고 찬란하다

포구에 묶인 배들은 잔잔하게 일렁인다

결코 짧았던 밤들

떠오르는 조각달이 반달이 될 때까지

우두커니 밤하늘을 보고 있었다

나는 지금 섬에 있고

‘어떤 날들’이 자꾸 오고 간다

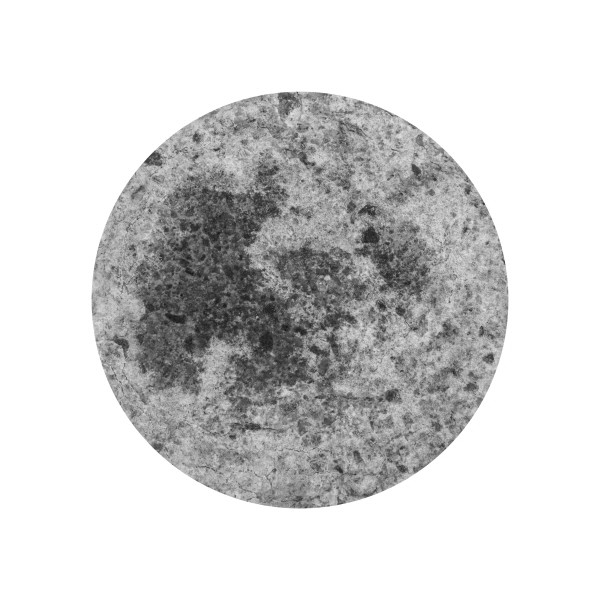

사진 작업은 통상적으로 프리비주얼리제이션Previsualization에 기반을 둔다. 즉, 촬영에서부터 현상을 거쳐 인화까지 미리 예측해서 원하는 결과를 얻어내는 것이다. 그런데 그 예측을 할 수 없다면? 나는 이번 작업에서 더 이상 생산되지 않는 필름, 유효기간이 다한 필름을 사용했다. 폐기 처분을 기다리는 이런 필름들에 어떤 장면이 새겨져 나올지 궁금했다.

장도의 한여름, 태양은 드높았다. 떠오르고 가라앉는 태양을 쫓아갔다. 유효기간이 한참이나 지난 필름은 예측을 허용하지 않는 결과들을 내놓았다. ‘적정 노출’은 적정하지 않게 작용했다. 필름 내부에는 이미 화학 작용이 일어나 노출 부족이 되거나 곰팡이처럼 반점들이 맺힌 채로 현상되었다. 언뜻 해와 달의 구분도 모호해졌다.

해와 달 시리즈 중, 빌려온 시리즈는 인터넷에 떠 있는 해 이미지를 캡쳐하고 페이퍼 네거티브로 다시 촬영했다. 이것 역시 유효기간이 한참이나 지난 인화지를 사용했다.

진섬다리는 예울마루 개관 10주년을 떠올리면서 제작한 것이다. 사람들이 다리를 건너다가 콘크리트 바닥에 미끄러지는 것을 방지하려고 찍어놓은 원형의 틀들은 바닷물이 들고 남에 따라 침식했다. 그 침식에는 사람들의 발걸음도 한몫할 것이다. 다리가 놓이고, 사람들이 지나다니고, 물때에 따라 밀물과 썰물이 쓸고 간 10년의 자국은 마치 하나의 우주 공간처럼 동그랗다.

섬 작품은 몇 년 전 <섬여닻곶>이라는 이름으로 진행한 작업에 몇몇을 더했다. 섬 많은 여수에서 섬들이 사라지고 있다. 이 섬 저 섬에 다리가 놓이면서 섬의 본디 의미가 약해진 것이다. 하지만 섬을 바라보는 어떤 동경은 남아 있을 것이다. 섬이라는 말이 그냥 풍경처럼 들릴 때가 있다.

장도 스튜디오에서 푸른 새벽마다 곁에 두었던 존 버거John Burger의 책들과 앨리슨 로시터Allison Rossiter의 사진들이 나를 위로하고 부추겼다. 섬과 물과 해와 달과… 그것들이 어울려 자아낸 ‘어떤 날들’. 예측을 고이 접어두고서 내 안의 뭉쳐진 열망을 끄집어낸 이 작업이 예술의 찬란한 정글 속으로 사정없이 내던져졌으면 좋겠다.

김 정 님[Kim jeongnim]

작품 소개 :

추억

하얀 옥양목 이불 호청.

바스락거리고 뻣뻣하고 풀냄새나는

이불을 목까지 끌어올리고 잠들었던 어린시절의 나는

전주천의 맑고 투명한 물결과 수없이 깔린 많은 자갈돌들과

종종거리면 다니던 작은 물새들과 발을 담그고 서있으면

작은 피라미들이 모여와서 발등을 간질이고, 깨끗하고 넓은

자갈들위에 양잿물로 삶은 옥양목의 하얀 이불 호청을 펴서 말리고 물가 빨래터에서는 엄마들의 수다와 웃음소리,

빨래를 두드리던 방망이질 소리가 들리는 듯 하다.

그것은 예로부터 전주 팔경의 하나였다고 한다.

그리고 여름날 전주천은 남녀 목욕탕이기도 했다.

달없는 깜깜한 밤에 엄마 손을 잡고 물에 들어가 물장구치던 일. 해마다 물이 깊어 익사사고가 나던 것도, 내가 아이들과 장난치다 발을 헛디뎌 물에 떠내려 가던 것을 어느 남자가 구해준 것도, 울 엄마는 빨래를 하느라 어린 내가 물에 빠진 것도 모르고 있었다는 에피소드도 있었다.

내게 전주천은 그런 추억을 간직하고 있다.

어느 한때는 물에서 나는 극심한 악취로 전주천 곁을 지나기도 힘들었던 시절도 있었으나 다행히 지금은 수질정화 사업으로 쉬리와 수달등도 살고 있고 이제는 없어서는 안될 전주 시민의 소중하고 아늑한 휴식처와 산책로가 되어 있다.

야생화가 가득 피어있는 전주천을 걸으며 나는 그리움을 본다.

예전에도 그랬듯이 지금도 온갖 생명들을 품어 기르며 유유히 은빛 물결로 흐르는 전주천을 하나 하나 카메라로 내 마음에 담는다.

김 성 호[Kim seongho]

작품 소개 :

House owner

스마트폰을 사용한 이후로 우리 삶의 많은 부분이 변화하였다. 그 중 대표적인 것은 스크롤 한 번으로 수없이 많은 이미지들을 순간적으로 소비하게 되었다는 점을 들 수 있다. 하루 중 많은 시간이 정교하게 기획된 광고 이미지와 SNS상의 이미지 및 유튜브 영상 등에 노출되어 있으며 이제는 그에 대한 중독을 우려하는 상황에까지 이르렀다. 텍스트를 통한 깊은 사유가 불가능한 시대, 무엇을 본 사람과 보지 않은 사람이 분리되는 시대, 한 이미지와 연계된 이미지를 지속적으로 소비하는 알고리즘의 시대, 종합하면 도파민 중독의 시대라 해도 과언이 아닐 것이다. 이미지의 과잉과 그에 대한 의존은 실상 다른 차원의 인간소외를 야기시킨다고 볼 수 있지 않을까? 단순한 이미지를 통한 자기노출과 관음의 연속은 우리의 삶을 실재가 존재하지 않는 허상의 세계로 이끌고 갈 가능성이 크다. 사진 한 장의 이미지가 그 모든 것을 담아낼 수는 없다. 하지만 모든 것을 말하지 못한다는 역설을 통해 그 여백을 확보함으로서 사진은 보다 진실에 다가설 수 있는 힘을 얻는다. 자극적이고 화려한 이미지에 지속된 노출과 그로 인한 인식의 형성은 자칫 끊임없는 자기부정과 타인에 대한 동경에 빠지기 쉽다. 우리의 삶은 이미지 밖 그 여백에 존재한다. 이미지에 현혹되지 않기 위해서, 우리의 소중한 시간과 공간을 낭비하지 않기 위해서 우리는 보다 집중해야하고 선택해야 한다.

작가 소개

작가 김성호는 전주대 문화산업대학원 사진전공으로 석사학위를 받았으며, 그룹전으로당의이데아 서울(갤러리더씨), 탄갤러리(대전), KBS갤러리(위로와 응원의 메시지)전, 2023년 전주국제사진제 로컬사진전, 아트갤러리전주 기획 스틸라이프전에 참여하였다.

유 혜 숙[Yu hyesuk]

작품 소개 :

순교(Martyr)

순교(Martyr)는 하늘로부터 무한한 사랑과 자비를 입었다는 확신이 들 때 가능한 일이다.

‘우리의 삶이 영원하다’는 확신이 하늘로부터 주어지는 섭리가 없다면 갈 수 없는 길이리라.

내 고향 전주는 순교의 땅이다. 2021.03.11에 나는 초남이 성지 미사 후 바우배기에 있었고 200여년 만에 한국 최초의 천주교 순교자이신 윤지충바오로와 권상연야고보복자의 무덤이 발견 되는 순간을 목도하게 되었다. 다음날 석양녘에 파헤쳐진 그 현장을 찾아 주변을 돌아보며 그분들의 삶과 닮아 있는 남겨진 빈 대지를 먹먹하게 바라보며 사진작업을 했다

붉은 동백꽃이 필 무렵이면 늘 치명자산 유항검복자 가족 묘지를 찾아 작업하였다.

최근에는 최초의 순교자 터가 바라다 보이는 전동성당 지하에서 성곽을 쌓았던 돌과 성곽 넘어 바라다 보이는 하늘을 상상하였다.

‘사람 안에는 영원을 그리는 마음이 새겨져 있다’고 믿는 나로서는 이미 발표한 미래불인 미륵불 작업이후 두 번째 영원공존(Coeternity) 연작이다.

나는 부모 형제를 여의고 거친 하늘과 바람 속에 남으로 남으로 내려간 초남이 아기들을 생각하며 이 전시를 그분들께 바치려한다

2024.09.13.

유 혜숙