주제전 People Places Things 2025 제18회 전주국제사진제에 여러분을 초대합니다.

국제전 [주제전]

‘사람, 장소, 사물: 은유와 의미 People, Places, Things: Metaphor & Meaning’

케이티 머레이[Katie Murray]

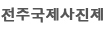

케이티 머레이(Katie Murray)의 레슬링(Wrestling) 시리즈는 사진의 다면적 속성을 잘 보여준다. 레슬링은 고대 그레코로만 시대부터 이미지화되어 온 전통적인 주제이며, 머레이의 사진 역시 이러한 역사적 맥락을 반영하고 있다. 동시에 그녀의 작품은 추상적이고 형식주의적 요소가 강하게 드러나는 사진적 탐구이기도 하다.

로버트 아담스(Robert Adams)는 사진 속의 아름다움에서 "형태가 아름다운 이유는 그것이 삶의 혼돈과 무의미함에 대한 두려움을 해소해 주기 때문이다."라고 말했다. 머레이는 레슬러들의 얽힌 신체를 통해 삶의 질서와 의미를 탐색하며, 이는 단순한 기록을 넘어 깊은 철학적 성찰로 이어진다. 특히 그녀의 사진 속 레슬러 중 한 명은 그녀의 아들로, 이는 작품에 더욱 개인적인 의미를 부여한다. 머레이의 사진 속 레슬러들은 단순한 운동선수가 아니라, 사진과 작가의 상상 속에서 재창조된 새로운 고독한 토템(Totem)으로 기능한다. 그녀의 작품은 개인적 기록이면서도 동시에 외부 세계를 반영하는 다층적 문서이며, 현실을 넘어선 은유적 시각언어로 확장된다.

This concept is readily apparent in Katie Murray’s multi-faceted photographs in her series Wrestling. Wrestlers have been imaged since the Greco-Roman era, and Murray’s photographs certainly reference that tradition. They also are abstractions, and are steeped in formalism. Robert Adams, in his book Beauty In Photography: In Defense Of Traditional Values, states “Why is Form beautiful? Because, I think, it helps us confront our worst fear, the suspicion that life may be chaos and that therefore our suffering is without meaning.” Murray is finding deep meaning in the chaos of entwined wrestlers’ bodies, one of which happens to be her own son. In Murray’s photographs, the wrestlers become a new solitary totem, one that only exists within the photograph and Murray’s imagination. Her photographs are a personal document, a document of the external, and also metaphor.

Katie Murray(U.S.A)

Katie Murray is a photographer and video artist based in New York City. She earned her BFA from the School of Visual Arts in 1997 and her MFA from Yale University School of Art in 2000. Her work has been exhibited widely, including at The Maass Gallery, Purchase College (2025), The Rockaway Hotel, NY (2023), Fish Island Gallery, NY (2022), TOPS Gallery, Memphis (2017), Athens Photo Festival, Greece (2016), and The Yale Art Gallery, CT (2000). Daylight Books published her monograph All The Queens Men (2013), and ASMR4 published her artist book Ordinary Matter (2018). Her work is in the collections of the Pérez Art Museum, Miami, The Museum of the City of New York, The Yale Art Gallery, and MoMA's Library Collection. She is currently the Chair of the Photography Department at Purchase College.

Artist Statement

This series began with my son. Watching him wrestle, I was struck by how this ancient sport-one of the oldest forms of human competition-echoes something beyond the mat. Wrestling has existed for millennia, immortalized in Greek friezes, Roman reliefs, and Renaissance sculpture. The tension between force and fluidity reminded me of history, mythology, and something deeply personal-struggle, support, resistance, and surrender.

Wrestlers appear untethered from time or place, their bodies forming sculptural compositions that capture both weight and movement. Their struggles suggest not just combat but devotion and transformation. The distortion of form moves the work beyond storytelling into abstraction, suspending figures between the physical and ephemeral.

By isolating moments of exertion and collapse, this series considers wrestling as a universal language-one of endurance, evolution, and revelation-where conflict transcends time, gravity, and even the body itself.

수프라나브 대시[Supranav Dash]

수프라나브 대시(Supranav Dash)의 마지널 트레이드( Maginal Trades ) 시리즈는 급변하는 문화 속에서 사라져 가는 인도 전통 상인들의 모습을 기록하려는 시도이다. 이러한 거래 방식은 현대화가 진행됨에 따라 점점 사라지고 있으며, 대시는 이를 사진을 통해 보존하고자 한다. 그러나 그의 작업은 단순한 다큐멘터리를 넘어선다.

첫째, 대시의 사진은 흑백 이미지의 순수한 아름다움을 강조하며, 형식적 완성도와 시각적 매혹을 갖춘다. 둘째, 그의 작품은 어빙 펜(Irving Penn)과 어거스트 샌더(August Sander)의 20세기 초상사진 전통을 떠올리게 한다. 셋째, 대시는 자신의 개인적 경험을 바탕으로 작품을 구축한다. 미국에서 활동하며 예술적 시각을 확장한 그는, 콜카타에서 보낸 어린 시절의 기억을 새로운 시선으로 재해석한다.

그의 사진에는 내부자이면서 동시에 외부자인 복합적인 시선이 스며들어 있으며, 이는 작품 속에서 마치 진자처럼 흔들리는 복잡한 시각적 긴장감을 형성한다. 대시의 사진은 단순한 기록을 넘어, 변화하는 전통과 개인적 기억이 교차하는 시공간을 형상화하는 작업이라 할 수 있다.

Supranav Dash’s photographs of traditional Indian tradesmen, from his series Marginal Trades, are firstly the artist’s attempt to preserve a record of a culture that is rapidly changing. Many of these trades are disappearing as the world advances. Yet there are other concerns for Dash. One is the pure beauty of a well-crafted and visually arresting black and white image. Another is the references to Irving Penn’s and August Sander’s twentieth century portraits. And yet another is Dash’s personal perspective. Dash records remnants of his childhood experiences in Kolkata through the lens of an artist who has also spent informative time in the United States. I believe his insider/outsider perspective imbues the work with a pendulum-like complexity.

Supranav Dash( India )

Supranav Dash is an international award-winning lens based artist residing in Kolkata, India. His work examines the themes of identity, gender, sexuality, displacement, and caste-class divide within the global socio-economic and political landscape.Supranav is an Eddie Adams Workshop XXVI Alumni and a Fellow in Photography from the New York Foundation for the Arts (2016-17). He had a solo show at Photoville Festival, NY. (2023), followed by his first museum solo at the Alice Austen House, NY (2024). His group exhibitions include the PhotoVogue Festival, Italy (2022, 2019 and 2017) editions, photoSCHWEIZ Festival, Switzerland (2021), The Serendipity Arts Festival, India, (2020); at Chobimela IX, Dhaka (2017) and the Photoquai Biennial, Paris and the Noorderlicht Photo-Festival, Groningen (2015).

Dash was selected for American Photography 37 & 30; he has contributed and his projects featured in publications including Time, The New Yorker, Wired, Washington Post, Vogue Italia, National Geographic, GEO France, Huff Post, Smithsonian, American Photo, Fast Company-Design, Lens Culture, SDN, and Photographic Museum of Humanity among others

Artist Statement

"Marginal Trades" (2011-2015) documents the rapidly vanishing trades, businesses and professions of India. The images are informed and inspired by the works of Eugene Atget, Irving Penn, August Sanders and by the Indian ethnographic images of John F. Watson and John

W. Kaye which was commissioned by the British Empire (The People of India, 1868-75).

Trades and professional practices have been intertwined with the Caste System in India. Each caste and its sub- sets would stereotype an individual and dictate their occupational practice.The tradition of professions and trades being passed down the line from father to son, continued for generations until recently when globalization and rapid socio-economic change resulted in the problem of enculturation and automation.

At that point, many of the age-old practices faded out, while others are currently on their way to extinction. The modern generation refuses to stick to their ancestral practices due to insufficient incomes, a desire to escape the caste stereotyping, the constant neglect of the privileged classes of the society they serve, and a government not open to social reforms.

Global trends are constantly changing, therefore, in these frantic times, it's very easy to forget our past, culture and traditions. I am not opposed to modernization, but at the same time, I want to slow things down and force one's self to recognize and remember the beauty of these analog practices. As a photographer, I want to use my craft to pay respect to these tradesmen and bring them to light.

메리 베리지[Mary Berridge]

가시광선 스펙트럼은 자폐증을 앓고 있는 젊은이들의 독특한 개성을 기념하는 메리 베리지의 사진 시리즈이자 책입니다. 베리지는 지극히 서정적인 순간, 빛, 구성을 통해 자폐증에 대한 개인적인 가족 경험을 제시합니다. 이 사진들은 사람들의 다큐멘터리 사진이며, 책에 포함된 피사체와 그 부모의 글도 베리지의 렌즈 앞에 놓인 것들을 전달합니다. 이 사진들은 또한 사진작가가 자폐증 커뮤니티를 위해 가지고 있는 관심과 사랑을 공유하며, 사회가 일상 생활을 다양하게 헤쳐나가는 사람들을 더 많이 배우고 깊이 있게 받아들일 것을 촉구합니다. 사진작가는 본질적으로 사람들을 있는 그대로 받아들이는 것을 지지하며, 그 다름을 축하합니다.

Visible Spectrum is a series and book of photographs by Mary Berridge that celebrate the unique individual personalities of young people who are autistic. Through exquisitely lyrical moments, light, and composition, Berridge presents her deeply personal familial experiences with autism. These are documentary photographs of people, and writings from the subjects and their parents that are included in the book also communicate what lies in front of Berridge’s lens. These photographs also share the care and love that the photographer has for the autistic community, and they advocate for society to learn more and accept those who navigate daily life divergently, yet just as profoundly. Photographers inherently are proponents of accepting people for who they are, and celebrate those differences.

Mary Berridge(U.S.A)

Mary Berridge's photographs have been exhibited in many venues including the Museum of Modern Art in NY, the De Young Museum in San Francisco and the Fitzwilliam Museum in the United Kingdom. She is interested in how people find meaning in challenging circumstances.

Her work has received several awards-- among them are: a Guggenheim Fellowship, a NY Foundation for the Arts Fellowship, the Lange-Taylor Prize, and an Aaron Siskind Fellowship. She has published three books: A Positive Life: Portraits of Women Living with HIV (Running Press, 1997), On the Eve, Moscow, 1998, (Blue Sky Books, 2014) and Visible Spectrum: Portraits from the World of Autism, (Kehrer Verlag, 2021).

After earning her MFA from Yale and a BA from the University of Michigan, she went on to teach at Princeton University as well as several other colleges. She lives in Chapel Hill, North Carolina, where she is an active autism advocate

Artist Statement

Visible Spectrum: Portraits from the World of Autism

My son Graham's autism diagnosis scared me at first, yet I soon realized that many of the things I loved about him were bound up with it. So much stigma and misinformation surrounds the condition that many people avoid discussing it, which leads to more misunderstanding and missed diagnoses.

Visible Spectrum is a book project that pairs portraits of autistic people living in North Carolina with narratives written by the subjects or their parents. It is my attempt to increase the visibility of autism and to encourage an alternate view of it, one which values the varied and unconventional perspectives of the neurodiverse. Photographically, I have tried to capture the odd combination of otherworldliness and directness that makes many autistic people so disarming. I have pictured them mostly in quiet contemplative moments to reflect their often rich inner lives.

스테이시 르네 모리슨[Stacy Renee Morrison]

이미지에 사람들을 포함시킨 또 다른 아티스트는 스테이시 르네 모리슨입니다. 더운 여름 날씨 속에서 기차역까지 가는 길 시리즈에 등장하는 젊은 여성들은 결코 작가의 카메라 앞에 있지 않았습니다. 대신 모리슨은 1920년대 초 폴란드에서 제작된 할머니의 문법 학교 사진을 스캔하고, 단단히 잘라내어 재현했습니다. 모리슨의 할머니는 나치 독일에서 제3제국이 집권하기 직전에 미국으로 이민을 왔지만, 이 젊은이들 중 상당수는 홀로코스트로 사망했을 가능성이 있습니다. 모리슨은 많은 사람이 사망한 아우슈비츠의 죽음의 수용소를 방문하면서 직접 만든 구름 사진과 적절한 아카이브를 나란히 배치합니다. 그 결과는 일부 사람들의 타락에 대한 애도이자 외국인 혐오와 편협함이라는 현재 우리의 문화적 분위기에 대한 경고입니다. 여기서 제시된 모리슨의 작품에는 사람, 장소, 사물이 포함되지만 진정한 소통은 주체 외부에 존재합니다. 모리슨의 병치된 상징을 탐색하는 동안 그녀의 진정한 개념은 관객의 마음속에 나타납니다.

Another artist who includes people in their imagery is Stacy Renee Morrison. The young women presented in her series Half-Way to the Rail Station in the Hot Summer Weather were never in front of the artist’s camera. Instead, Morrison has scanned, tightly cropped, and reproduced her grandmother’s grammar school picture, made in Poland in the early 1920’s. Although Morrison’s grandmother immigrated to the United States soon before the Third Reich came to power in Nazi Germany, a number of these young people possibly perished in the Holocaust. Morrison juxtaposes an appropriated archive with photographs of clouds that she personally made while visiting the death camp in Auschwitz, where many perished. The results are an elegy to all that was, a lament for the depravity of some, and a warning about our current cultural climate of xenophobia and intolerance. Morrison’s work presented here includes people, places and things, but the real communication resides outside of the subjects. Her true concepts manifest in the viewer’s mind as they navigate Morrison’s juxtaposed symbols.

Stacy Renee Morrison(U.S.A)

Twenty-first century artist, Stacy Renee Morrison often forgets what century it is, for she spends her present creating visual biographies for women of the past.

Morrison has exhibited nationally and internationally including New York City, Rhode Island, Philadelphia, San Francisco, Toronto, Italy, and Argentina. Her photographs have been published in The Creative Independent, Harper's Magazine, Dear Dave, Feature Shoot, and Photography Quarterly

Morrison is currently working on an illustrated narrative non-fiction book about her 19th century muse, named Sylvia, and has also launched a clothing line named for her made of hand screen-printed vintage clothing and accessories.

Morrison teaches in the MFA Visual Narrative, BFA Photography and Video, and Humanities and Sciences Departments at the School of Visual Arts in New York City. She is a still-life photographer who makes quiet, polite, and sometimes-macabre photographs. She never misses an opportunity to dress up as a 19th century woman

Artist Statement

Half-way to the Rail Station in the Hot Summer Weather is an elegy to the lives of my great-aunts who perished in the Holocaust. The title of this series is drawn from an essay by Virginia Woolf describing her own great-aunt Julia Margaret Cameron in a1926 publication of her photographs. In this series, schoolgirls in Rypin, Poland from a photograph from the 1920's belonging to my grandmother are reimagined and paired with storm clouds taken over Auschwitz on July 28, 2015.

셰인 헐버트[Shane Hulbert]

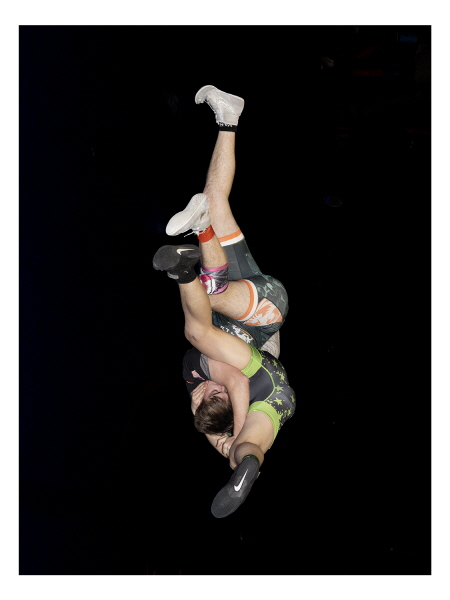

호주 사진작가 셰인 헐버트(Shane Hulbert)는 Constructed Miniatures 시리즈에서 작은 모델을 제작하고 촬영하는 방식으로 사진의 제작적 측면을 강조한다. 그의 작품은 처음에는 단순한 미니어처와 3D 프린팅된 인물처럼 보이지만, 자세히 들여다보면 호주 문화의 특정 이야기와 역사적 사건을 신화화하는 방식에 대한 비판적 시선을 담고 있음이 드러난다.

헐버트의 사진은 단순한 축소 모형이 아니라, 사회적·정부적 행동과 그로 인한 과잉 반응을 되돌아보게 만드는 시각적 장치이다. 그는 호주의 특정 경험을 탐구하는 동시에, 모든 사회가 가진 신화적 서사와 그 이면의 범죄적 요소를 비판하는 역할을 수행한다.

결국, 그의 작품은 역사의 재해석과 사회적 통념에 대한 도전을 통해 관객이 자신의 문화와 신화를 스스로 반추하도록 유도하는 철학적 탐구라고 할 수 있다.

The Australian photographer Shane Hulbert takes the making aspect of photography fully on by building and then photographing small models in his series Constructed Miniatures. In this work, Hulbert creates seemingly surrealistic tableaux that are at first disarming, but after a decoding one can glean that his work is more than just models and 3D printed figures. These images, rather, question the mythologizing of specific stories and events in Australian culture. What his works ultimately do for the viewer is bring to question the mythologies of one’s own history, and one’s own societal and governmental actions and overreaches. Hulbert photographs first and foremost speak to the specific Australian experience, but also act as a spring board for critiquing all societies’ transgressions.

Shane Hulbert(Australia)

Dr Shane Hulbert is an award-winning Australia photographer, artist, curator and academic.

His photographic practice explores and critiques the expression of a collective national Australian identity through distinct and popular iconography that connects place, history and culture. This work has been exhibited extensively both in Australia and internationally. Key exhibition highlights include shows at the National Gallery of Victoria and the Centre for Contemporary Photography in Melbourne, as well as international photography festivals in China, the US and the United Arab Emirates. In 2024 he won the Global Focus Award at the Xposure International Photography Festival in Sharjah, United Arab Emirates.

He is an Associate Professor of Photography in the School of Art at RMIT University, where he lectures on imaging technologies and visual culture, from undergraduate through to doctorial supervision.

He produces and directs Australian Photography Video Channel partnership with the Museum of Australian Photography.

Artist Statement

This photographic series of miniature dioramas critically examines Australian colonial narratives, where layers of history intersect and unravel. Each scene reimagines or retells overlooked stories from Australia's colonial past, highlighting the selective memory of history and opening a dialogue on national identity and the politics of place.

Key works include The Battle of Broken Hill, revisiting the 1915 attack by foreign nationals on Australian soil, and Honeysuckle Creek, which corrects the misconception that Parkes Observatory transmitted the 1969 moon landing signal. The River Formally Known As… explores the cultural significance of Australia's most iconic river, reflecting tensions between Indigenous and settler histories.

Other pieces, like Thunderdome and Coal Digger, employ satire to reflect on themes of masculinity, industrial history, and cultural identity. By blending historical reflection with irony, this project questions how narratives of land, place, and belonging are constructed in Australia.

스티브 지오빈코[Steve Giovinco]

스티브 지오빈코(Steve Giovinco)의 처른(Churn)은 언뜻 보면 인공지능이 생성한 디지털 이미지처럼 보이지만, 실제로는 그린란드의 외딴 지역에서 촬영된 장시간 노출 야간 사진이다. 그는 최종 이미지가 어떻게 나올지 예측할 수 없는 상태에서 직관적으로 움직이며 촬영 장소를 찾고 장비를 설치한다. 그의 작업 과정은 명상적이며, 유일한 광원은 달, 별, 그리고 때로는 오로라뿐이다. 이 시리즈를 통해 지오빈코는 기후 변화와 지구, 인류의 취약성을 시각적으로 탐구하며, 예술을 치료적이고 생명을 긍정하는 해독제로 활용한다. 그의 사진은 자연의 신비와 불확실성을 기록하면서도, 인간 존재의 한계를 성찰하는 깊은 시각적 경험을 제공한다.

At first glance, Steve Giovinco’s landscape photographs, from his series churn and Darkland, appear other worldly, as if they were digitally generated, maybe even with Artificial Intelligence. But quite the contrary, his photographs are made with hours-long nighttime exposures in the farthest reaches of Greenland. Giovinco painstakingly traverses the land and sets up his equipment almost by intuition, because he has very little idea what the final results will look like. His process is meditative, and his only light sources are the moon, the stars, and sometimes the Aurora Borealis. With this work he addresses climate change and the fragility of both the earth and humankind, while using his artistic practice as a therapeutic and life-affirming antidote.

Steve Giovinco(U.S.A)

Steve Giovinco is a New York-based photographer exploring environmental change through eerie, long-exposure night landscapes. His work has been exhibited internationally, including at the Brooklyn Museum of Art, Museum of Fine Arts Houston, White Columns, and the Contemporary Art Center in Cincinnati. Solo museum exhibitions include the California Museum of Photography, Butler Institute of American Art, and Fotogalerie Wien in Vienna. His photographs are in collections at the Museum of Fine Arts Houston, Brooklyn Museum, and Yale University. He has received multiple awards, including a Fulbright Fellow Alternate, two American-Scandinavian Foundation Grants, three Yaddo residencies, and funding from the Puffin Foundation. Atlanta Celebrates Photography named him one of ten photographers to watch. Additionally, Giovinco has explored emerging digital platforms, using Snapchat for a photo project and collaborating with an early blockchain-based art platform. His work captures transformation, blending conceptual and documentary approaches.

Artist Statement

These long-exposure night photographs, taken in Greenland with support from a 2021 American-Scandinavian Foundation grant, capture the subtle movement of melting ice, illuminated only by the Aurora Borealis, moon, and stars. Both a metaphor and a literal visualization of change, the images blur the line between conceptual and documentary photography. Borrowing from painting, select details are enhanced to create an impossible yet natural appearance. Made in complete darkness with exposures exceeding three hours, I intuitively frame each shot without seeing through the viewfinder, relying on instinct. Post- processing refines sharpness, focus, and detail to render an abstracted, idealized vision of nature. Light, tone, and color play a key role, often requiring dozens of corrections in Photoshop. The result is an eerie yet beautiful interpretation of a landscape in transformation, capturing the unseen forces of nature and the delicate impermanence of ice and light.

마날 아부-샤힌[Manal Abu-Shaheen]

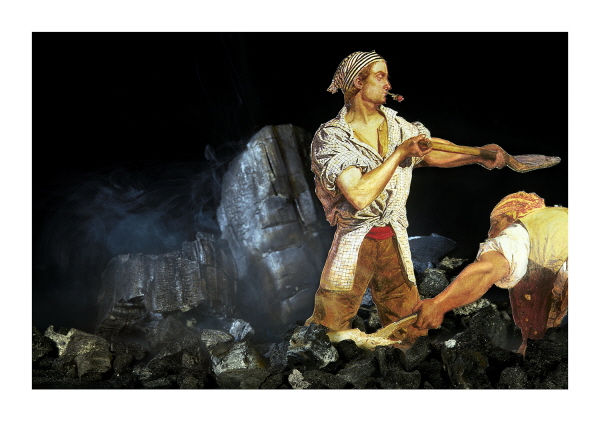

마날 아부-샤힌(Manal Abu-Shaheen)의 베이루트 시리즈는 과거 분쟁으로 인한 물리적 파괴를 견뎌낸 레바논의 도시 풍경을 기록하면서, 문화적 충돌을 드러내는 작업이다.

레바논계 미국인 사진작가로서 그녀의 작품은 문화적 모순을 개인적인 경험을 통해 탐구한다. 특히, 베이루트 시내에 걸린 서구 광고 이미지는 단순한 장식이 아니라 서구의 지속적인 문화적·경제적 영향력에 대한 은유적 표현으로 작용한다. 아부-샤힌은 카메라를 어디에 놓고, 언제 셔터를 누를지를 신중히 선택하며, 불평등과 식민주의의 유산을 시각적으로 선언한다. 서구의 명품 광고가 중동의 잔혹한 역사적 배경과 공존하는 아이러니는 그녀의 사진에서 묵직한 울림을 전한다.

The urban landscapes of Lebanon, in the photographs of Manal Abu-Shaheen’s series Beirut, show a clash of cultures while documenting a city that has endured physical devastation from past conflicts. As a Lebanese-American photographer, one can imagine that Abu-Shaheen’s photographs are steeped in personal experiences of cultural contradictions. In this way, her images of Western advertisements in the city of Beirut act as metaphor. Again, we have an artist who recognizes inequity in front of her lens, and based on subjective choices of where to place the camera and when to press the shutter, Abu-Shaheen makes important declarations. The irony of advertisements promoting Western luxury goods juxtaposed against a Middle Eastern urban backdrop that is continually colonized by the West is sadly palpable in her work.

Abu-Shaheen(U.S.A)

Manal Abu-Shaheen (b. 1982, Beirut) is a Lebanese-American photographer currently living and working in the Bronx, NY. Her recent solo exhibitions include Beirut, at Taymour Grahne Projects, London, UK; Mapping Utopia, Blue Sky Gallery, Portland, OR; 2d Skin, Soloway, Brooklyn, NY; and Theater of Dreams, Bernstein Gallery, Princeton University, NJ. Her work has been included in group exhibitions nationally and internationally. She has received fellowships from the Jerome Foundation, New York Foundation for the Arts, and Aaron Siskind Foundation. She has held residencies at Atlantic Center for the Arts, LMCC, and AIM at the Bronx Museum. Abu-Shaheen holds a B.A from Sarah Lawrence College and M.F.A from Yale School of Art. She has taught at the Yale School of Art Photography MFA program and Pennsylvania College of Art and Design. She currently teaches at The City College of New York where she manages the Art Department's Visual Media Lab.

Artist Statement

This work focuses on the ways in which globalized communication brings idealized images from one culture in contact with the realities of another. Between 2014-2020 I photographed Beirut, a city dominated by billboards. During those years the city experienced a transformative construction boom followed by national economic collapse in 2019. I was motivated by a lack of visual history of the everyday landscape in Lebanon. In one sense the advertisements and building projects serve as a visualized end energizing capitalist growth, and in another, they purport a mythologized western ideal that is incongruous in the post-conflict city. The advertisements and pervasive neo-liberal capital represent our most recent form of colonialism. What is new and fascinating about this system is that it employs images as its most powerful tool. This under-documented place is now occupied by images of a different place and people.

세바스찬 메이자[Sebastian Meija]

세바스찬 메이자(Sebastian Meija)의 콰이 오아시스(Quasi Oasis) 시리즈는 산티아고 도심 한가운데 자리한 야자수를 기록하며, 도시 풍경과 어울리지 않는 이 살아있는 ‘자연의 오벨리스크’에 경의를 표하는 작품이다. 메이자는 이 장면을 단순히 기록하는 것이 아니라, 도시 속에서 고립된 자연의 존재를 통해 생존과 인내의 은유를 만들어낸다. 야자수는 산티아고의 현대적 도시 구조보다 오래된 존재로, 그의 사진은 자연이 시간이 지나도 살아남아 있는 모습에 대한 경탄이자 질문을 던진다.

이러한 이미지는 자연과 개인주의의 인내를 기념하는 것일까, 아니면 과거의 풍경이 사라진 것에 대한 향수일까? 이는 결국 시청자의 해석에 따라 달라지며, 낙관과 비관 사이에서 열려 있는 의미를 제공한다. 메이자의 작업을 비롯해 이번 전시의 모든 작가의 작품이 지닌 가장 큰 특징은, 단순한 교훈적 메시지를 전달하는 것이 아니라, 세계가 지닌 복잡성과 다층적인 해석의 가능성을 탐구한다는 점이다.

Irony is also apparent for Sebastian Meija in his series Quasi Oasis, which depicts palm trees in the heart of the city Santiago de Chile. One can almost sense the joy enjoyed by Meija as he pays homage with his camera to these living wooden obelisks that are so incongruous to the urban landscape. Meija is documenting the phenomenon, but the viewer understands these images as metaphors for urban isolation and survival. The palm trees predate much of the current urban architecture in Santiago. Are these images that celebrate the perseverance of nature and individualism in the face of all odds? Or are they requiems for an earlier time when the trees ruled, rather than humans? This probably depends on what mood the viewer finds themselves in that moment, and on whether the glass is half full or not. The beauty of Meija’s work, and of all the artists’ work included in this exhibition, is the understanding that there are no easy didactic answers, and that the world is a complex construct.

Sebastian Meija(Chile )

Lives and works in Santiago de Chile. Born in Peru, raised in Colombia and studied photography in the School of Visual Arts, NY.

Sebastian Mejia work focuses on vestiges of primitive life present in the urban space. Its serial character evoques the sculptural observations of Minimalism and Land Art, but maintains grounded in the photographic tradition of observing physical space and constructing within the photographic frame.

He has exhibited his work in the Museum of Contemporary Art in Santiago de Chile, Fondation Cartier Paris, The Photographers Gallery in London, and The Power Station of Art in Shanghai, among others.

Artist Statement

The palm trees photographed by Sebastian Mejia are like monuments. Unless this is about a single palm tree, planted here and there to serve as reference point for the photographer as he strolls through the city of Santiago de Chile, a botanical obelisk of which the artist delivers an archeological chronicle. The work of Sebastian Mejia offers clear affinities with Ed Ruscha, his inventories of gas stations and parking lots in Los Angeles, and with Robert Adams, with whom he shares an inclination for man-altered nature.

On the occasion of an interview, Sebastian Mejia notes:

"The palm tree caught my attention because it is immediately recognizable and yet an incongruous presence in Santiago de Chile. It is a powerful vertical line marking the urban landscape. The trunk rising up above translates a strategy for survival: concentrating the energy in order to reach high up for sunshine and avoid the shade of surrounding trees, an interesting evolutionary solution. The way in which it defies gravity is also moving to me. We are all confronted to similar constraints, and the palm tree elegantly handles them, reaching up above our heads like a monument that has witnessed the city changing at its feet.

제라드 프란시오사[Gerard Franciosa]

제라드 프란시오사(Gerard Franciosa)의 앨리슨 폰드(Alison Pond) 시리즈는 1인칭 시점에서 교외의 새롭게 성장하는 식생을 바라보며, 인간에 의해 조작된 자연을 탐구하는 작품이다. 그의 사진이 역설적인 이유는 인간이 개입하여 변화시킨 자연을 바라보면서도, 그것이 여전히 사진가와 관람자 모두에게 위안과 평온함을 제공한다는 점이다. 프란시오사와 같은 사진작가들은 자연과 소통하고 세상을 이해하기 위해 사진 촬영을 실천하며, 이를 통해 자신만의 감각적 경험을 구축한다.

이 사진을 감상하는 사람들은 작가가 작품을 제작할 때 느낀 평화와 웰빙을 공유하며, 종종 간과되었던 자연과 인간의 관계를 새롭게 인식하게 된다. 그의 사진은 단순한 풍경이 아니라, 우리가 자연과 어떻게 관계 맺고 의미를 부여하는지에 대한 성찰의 장을 제공한다.

Gerard Franciosa’s landscapes, in the series Allison Pond, are his first person point of view meanderings through new growth suburban vegetation. The paradox in Franciosa’s work is that we view a nature completely manipulated by man, yet there is still solace provided by that denuded nature, both for the maker of the photograph and the viewer. Photographers such as Franciosa practice photography in order to make sense of their world, and to commune with nature. Viewers of these photographs come away with a sense of the peace and well-being the artist finds when making their work, and a new found appreciation of the often overlooked. Who could mistake these photographs for anything but koans used for enlightenment?

Gerard Franciosa(U.S.A)

Gerard Franciosa (b.Queens, NY 1967) has been photographing for over 30 years. He studied photography and art at Pratt Institute where he developed a love for photographic printing. As the owner of My Own Color Lab, a custom darkroom facility, he works hand in hand with artists, museums and galleries printing work for exhibition, allowing him to continue to pursue his quest for the perfect print. He lives in Staten Island, New York with his wife and two children

Artist Statement

I find myself drawn to particular places, landscapes that reveal a personality and emit a force that excites me, scares me or gives me solace. These locations, not necessarily beautiful, often visually banal, become energized by a streak of light, a dense shadow, a path with no exit, or a view through a spray of branches. My photographs index disturbances, both visual and perceived, caused by light, form and the geometry of chaos and stillness.

Once a part of Sailors Snug Harbor, a home for retired and wayward seamen, Allison Pond sits adjacent to the now defunct Snug Harbor Cemetery, where over 7000 mariners are interred. Very near my home, on the north shore of Staten Island, New York, I often walk its paths, in the footsteps of the men who had been beat up and spit out by the sea, who came to this landscape in search of respite from the storm.

트완 피터스[Twan Peeters]

트완 피터스(Twan Peeters)의 디퓨전(Defusion) 시리즈와 가장 안쪽에 있는 사진(The Innermost Picture)은 깨달음에 도달한 후의 세계를 시각적으로 표현한 작업이다. 그의 사진은 영적 탐구의 과정이자, 사토리(깨달음)를 상징하는 추상적 시각 경험이다. 피터스는 사진을 통해 자신의 형이상학적 존재를 탐구하며, 그의 작품은 선종(禪宗)의 교리와 유사한 세계관을 제시한다. 그는 주변 환경과 하나가 되는 경험을 기록하고, 이를 디지털 연금술을 통해 형상화한다.

표면적으로 그의 사진은 일상적인 세계의 모습과 가정 환경을 구성하는 사물들을 담고 있지만, 궁극적으로는 명상의 아이콘 역할을 한다. 그의 작품은 마크 로스코(Rothko)의 회화나 티베트 승려들의 만다라와 달리, 시각적 경험을 통해 내면의 평온과 초월적 인식을 유도하는 사진적 명상 도구로 기능한다.

Twan Peeters’ photographs, from his series defusion and innermost, might just present a world after enlightenment has been reached. Each of his photographs represent his spiritual quest, and also a satori. Peeters’ photographs are perceptual abstractions, and he uses the medium of photography in order to investigate his metaphysical being. His work presents a world view that is akin to the tenets of Zen Buddhism. Peeters becomes one with his surroundings, and then through digital alchemy records that experience. Although his photographs are ostensibly of the world, of things that make up his domestic surroundings, ultimately his work serves as icons for meditation, not unlike the paintings of Rothko, or the mandalas of Tibetan monks.

Twan Peeters(The Netherlands)

Twan Peeters (1974, Breda, The Netherlands) captures moments of subtlety and intimacy in a world filled with distraction. He studied at the Graphic Lyceum in Eindhoven, where he developed a foundation in different graphic techniques and darkroom photography. Years later, after being diagnosed with ME, he sought a way to express his emotions of isolation and the creative need for connection. This led him to rediscover image-making, using his lens to reveal the quiet, often overlooked beauty of everyday life.

His photography work has been exhibited at international festivals and exhibitions, including Rotterdam Photo, Awagami AIMPE in Japan, and Little Treasures in Bologna. He received a Gold Award at the PX3 Prix de la Photographie Paris, and his zine Innermost is part of the bookshop collection at Ballon Rouge Gallery in Rotterdam.

Artist Statement

The world rushes by, a blur of motion, while I stand still. Living with a chronic condition has reshaped my way of life and how I see the unnoticed. My photographic work seeks to capture what is overlooked, mirroring my own fear of being unseen.

I observe and document what is already there-raw, honest, and unpolished-looking for harmony amidst the overwhelming. I use eco-friendly handmade washi paper to add extra depth and softness to the images.

By stepping out of motion, we begin to notice what often fades into the background-quiet details, unspoken emotions, and the people around us. My images are a reminder that presence is a form of kindness, both to the world and to one another.

케이틀린 다니엘슨[Kaitlyn Danielson]

케이틀린 다니엘슨(Kaitlyn Danielson)은 21세기와 19세기 사진 역사 사이를 넘나드는 ‘연금술사’ 같은 예술가이다. 그녀의 (스크린 가든)Screen Gardens 시리즈는 아이패드를 직접 노출하여 제작한 아날로그 시아노타입의 디지털 사본으로, 초기 여성 사진 선구자 안나 앳킨스(Anna Atkins)에게 경의를 표하는 작업이다. 다니엘슨은 디지털 기기를 통해 아날로그 기술을 새롭게 해석하며, 사진의 본질과 지각의 방식에 대한 질문을 던진다.

그녀의 작품은 플라톤의 동굴의 비유에서 현실과 그림자의 관계를 탐구하는 것과 유사하게, 사진이 단순한 이미지인지, 아니면 더 깊은 존재론적 의미를 품고 있는지에 대한 철학적 논의를 유도한다. 언뜻 보면 단순한 식물의 재현처럼 보이지만, 그녀의 작업은 사진 매체의 다층적 역사와 존재의 본질을 탐구하는 지적 실험으로 확장된다. 다니엘슨의 작품은 과거와 현재, 디지털과 아날로그, 현실과 인식 사이의 경계를 허무는 사진적 실험의 장이라 할 수 있다.

Kaitlyn Danielson is also an alchemist. She is a time traveler, oscillating between now and the 19th century beginnings of the history of photography, through 21st century means. Her prints presented in this exhibition, from the series Screen Gardens, are digital copies of analog cyanotypes exposed through an electronic iPad. As an homage to the early female photographic pioneer Anna Atkins, Danielson reproduces digital images found on the internet by making cyanotypes through direct exposure of an iPad. Her work directly relates the ideas espoused about perception in the story of Plato’s Cave. In that parable, Plato asks what is reality and what is only a shadow cast by that reality? What at first glance appears to be simple renditions of flora, with intellectual diligence can unpack into a multi-layered discussion of the photographic medium and an ontological quest concerning the nature of being.

Kaitlyn Danielson(U.S.A)

Kaitlyn Danielson is a visual artist based in Narrowsburg, New York. She holds a BFA in Photography & Video from the School of Visual Arts, NY. She is the founder of Ever, a working art studio and community resource committed to the preservation of historic photo processes.

Kaitlyn's work has been exhibited throughout the United States and featured in PDN magazine, Musee' Magazine, Brutjournal, and Lenscratch. Her practice is rooted in historic photographic processes where she relies on the fundamental ingredients of silver and light to produce an image. The sensitive and sometimes unpredictable nature of these processes mirrors the vulnerability of life she grapples with in her work. Finding solace in visualizing life's ephemerality, her photographs become a tangible, permanent record of her encounter with mortality.

Artist Statement

Screen Gardens explores the intersection of photography's past and present and examines the way images are currently made, viewed, and circulated on social media. Using appropriated imagery from Instagram, the series is an ongoing attempt to recreate the 19th century botanical cyanotypes of the first known female photographer, Anna Atkins.

To source my images, I search for hashtags on Instagram that correspond to the Latin botanical names Atkins used to title her cyanotypes. Traditionally, cyanotypes were exposed to sunlight. However, my prints expose directly on an iPad screen, resulting in what I have coined as "digital cyanotypes." The images expose between 70-90 hours, initiating a dialogue between the fleeting nature of imagery on a digital landscape and the permanence of the work itself.

While Atkins collected her botanical specimens by hand, I have found mine through a few clicks on my smartphone. In this way, Screen Gardens contemplates society's increasing detachment from nature and underscores the contrast between the immediacy of digital technology and the tactile, intentional, and time- consuming processes of historic photographic practices.

모니카 두빈카이테[Monika Dubinkaite]

마지막으로 모니카 두빈카이테(Monika Dubinkaite)의 Nothing but Gold 시리즈는 일상적인 오브제를 세심하게 배치하여 형식과 색상의 논리적 조화를 이루는 정물 사진 작업이다. 평범한 현실에서는 볼 수 없는 방식으로 오브제들이 구성되지만, 그 배치는 마치 현실을 구성하는 원자를 감성적으로 재구성한 듯한 정교한 질서를 갖는다. 이 작품들에서는 아무것도 의미가 없으면서도, 동시에 모든 것이 의미를 갖는다.

두빈카이테는 단순히 이미지를 만드는 것이 아니라, 자신의 시선이 없었다면 존재하지 않았을 장면을 창조하며, 관객이 자신의 고정관념과 편견을 재평가하도록 유도한다. 그녀의 작품을 통해 우리는 세상을 그녀의 감각과 지각을 통해 새롭게 바라보게 된다.

이번 전시에 참여한 사진가들은 단순한 기록을 넘어, 사진을 통해 현실을 새롭게 해석하고 철학적·사회적·개인적 의미를 탐구하고 있다. 작품들은 단순한 교훈적 메시지를 전달하는 것이 아니라, 세계가 지닌 복잡성과 다층적 해석의 가능성을 탐구하는 데 초점을 맞춘다.

사진이 단순한 재현을 넘어 사유의 공간으로 확장될 수 있음을 이번 전시를 통해 경험할 수 있을 것이다. 각 작가들이 선택한 이미지의 순간과 그 의미를 깊이 들여다보며, 사진이 담고 있는 보다 넓은 세계를 탐색해 보길 바란다.

Rounding off the exhibition are the still lifes of Monika Dubinkaite from her series Nothing but gold. In our ordinary daily lives, we would never see the various objects that are carefully presented together in her frames, but the juxtapositions are rendered completely logical because of her meticulous attention to form and color. Nothing makes sense in these works, yet everything makes sense. It’s as if she is presenting the atoms that make up reality, while reorganizing them according to her own sensibilities. In her works we see the world anew through her eyes and perceptiveness. In fact, Dubinkaite not only makes images that wouldn’t exist without her perspective, she makes the viewer reevaluate their own assumptions and prejudices.

Monika Dubinkaite(Lithuania)

Monika Dubinkaite - artist, photographer, art director, working in the genre of still life. lives and works in Vilnius, Lithuania.

Her long-term projects were exhibited at national and international festivals. She's got mentions and publications in photography in Europe and Asia.

Monika Dubinkaite also works with fashion brands and magazines as an artist and art director, contributing distinctive concepts and meticulously crafted visuals to each project.

Artist Statement

Monika Dubinkaite grew up at the intersection of eras, cultures, and places, which profoundly shaped the themes of her artistic exploration. Born in Lithuania and having lived abroad for a while before moving back, she developed a unique perspective on the concept of "home."

In her compositions, Monika reexamines the sense of temporality and instability that accompanies her experience of constant relocation. Her artistic practice explores topics such as memory, identity, and topophilia, reflecting her personal journey in search of her own place. Through minimalist scenes and precise attention to color and form, she conveys the emotional connections we build with places and objects.